海外風のインテリアやホテルの内装で「細い木を一定間隔に並べた壁」を見かけたことはありませんか? この壁は「スラットウォール」という名前で人気の高いインテリア装飾です。縦に並んだ木のラインが綺麗で、洗練された雰囲気になるあの壁を自宅で自分でDIYできたら嬉しいですよね。

そこで今回は、賃貸OKな取り付け方でスラットウォールをできるだけ本格的で安く、初心者でもマネしやすいDIY方法を紹介します。

スラットウォールとは、北欧×和風をかけ合わせたジャパンディスタイルに代表されるインテリア装飾で、海外インテリアやホテルの内装でもよく見かける立体感のある壁です。

木の縦長のラインの効果で部屋が引き締まって見えて、簡単にホテルライクなインテリアになると昨今のSNSでも人気のDIYに。お部屋のアクセントとして取り入れるだけで、あっという間にお洒落な空間ができあがります。

そんなお洒落な壁を自分で作れたら嬉しいですよね。

スラットウォールがあるだけで、一気に垢抜けインテリアに

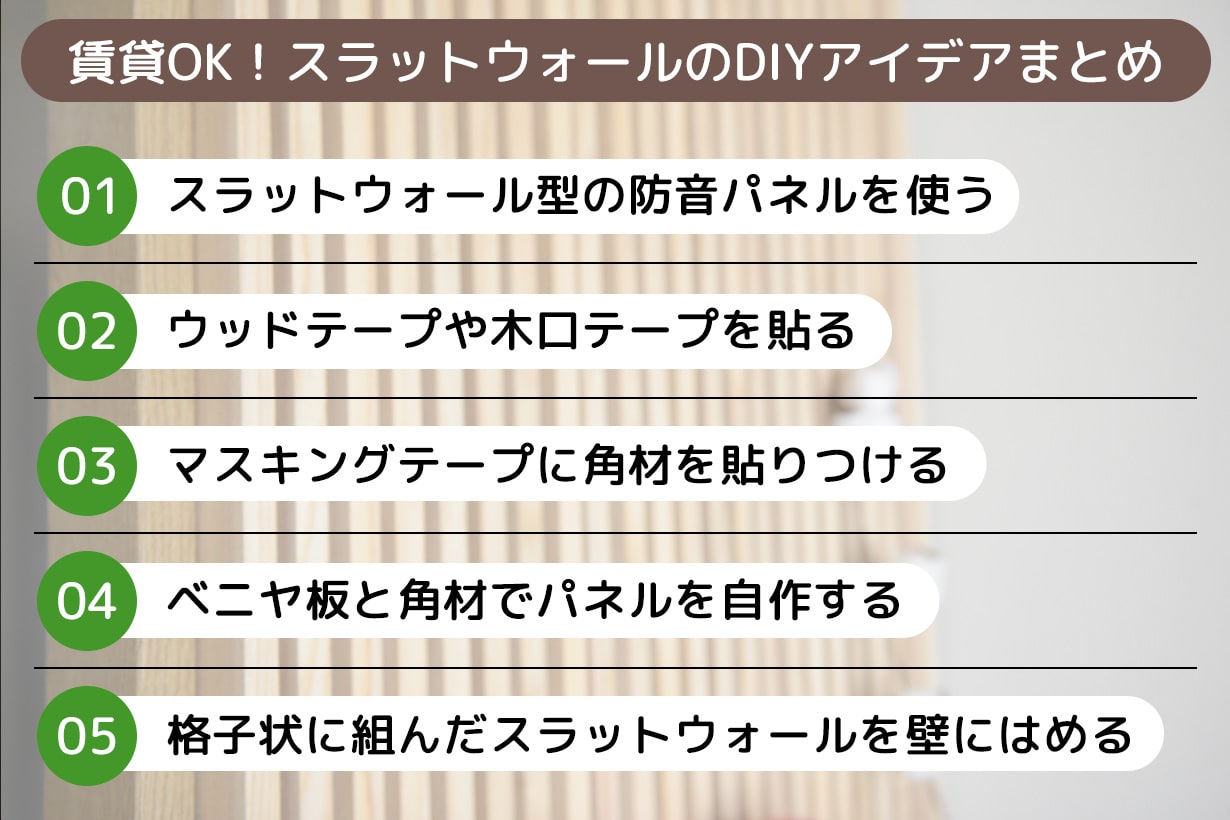

自分でスラットウォールを作る方法はいくつかありますが、それぞれ一長一短があるのでご自身のスキルと部屋の施工箇所の状況に合った方法での施工を選んでみてください。

はじめに、賃貸でも取り付けられる方法を5つご紹介します。

写真はスラットウォール型防音パネルのイメージです

一番簡単にスラットウォールDIYをする方法としてあげられるのが「スラットウォール型の防音パネル」です。

クッション素材の吸音パネルに天然木が並べられているパネルで、両面テープやTピン(画鋲)で壁に取り付けられるほか、ベッドと壁の間に挟むだけでも簡単にお洒落なスラットウォールが作れると人気です。

規格サイズのパネルになっているので、自宅の施工箇所のサイズに合わせて自分でカッターやのこぎりでカットする必要はありますが、スラットウォールを自作する必要がなく、DIY初心者でも簡単に施工できます。

ただし、800mm×600mmくらいの大きさで相場は1万円ほどなので、お値段が少々高いのがネックです。

DIY初心者でも、もう少し安く簡単に施工したい場合におすすめなのがウッドテープを貼りつける方法です。

ウッドテープとは天然木を薄くスライスしたもので、家具などを作る際にベニヤやランバーコア材の木口を隠すために使われています。テープ状になっており、シールのように壁に等間隔に貼っていくだけなのでDIY初心者でも施工のハードルがグッと下がるアイテムです。

天然木のウッドテープは10m巻で2000円ほどで購入でき、コストを抑えつつも木の質感を感じられておすすめです。

樹脂製の木口テープでDIYしたスラットウォール

また、樹脂製でできた木口テープは木目調だけでも種類も豊富なので、好きな色味のスラットウォールを作れます。

ただし、天然木テープも樹脂製テープも、あくまでもテープ状になっているものなので厚みが薄く、角材が並んでいる立体的なスラットウォールに比べると高級感には欠けるかもしれません。

テープで貼りつける簡単な方法でもう少し立体的に仕上げたい場合は、マスキングテープを使用します。

両面テープをつけた角材をそのまま壁に貼り付けていくと原状回復が難しくなるので、マスキングテープをスラットウォールを取り付けたい範囲に下地として貼ってから、そこに両面テープで角材を貼りつけていくだけ。立体的なのに電動工具などもいらず初心者にもおすすめです。

マスキングテープの代わりに、貼って剥がせる壁紙などを使っても個性が出ます。

電動工具の扱いに慣れている場合は、自作してみるのもおすすめ。自分でスラットウォールパネルを作ってしまえば、ここまでに紹介した方法よりも本格的で頑丈な壁に仕上げられます。

取り付けたい壁のサイズにカットしたベニヤ板に角材を等間隔に並べて裏面からビス(ネジ)をひたすら打っていくだけです。単純作業なので慣れてしまえば簡単ですが、施工範囲が大きいとビスを打つ数もかなり多くなって大変になるので注意。

また、裏から打ったビスが表側に貫通してしまわないように、角材は奥行きのあるものを使う必要があります。

自作したスラットウォールは賃貸でも壁に設置できるスタンドバーなどを利用すると、原状回復可能でしっかりと壁に固定できます。自作したスラットウォールパネルが小さめでベニヤ板が薄い場合は、タッカーなどで固定できそうです。

自宅のこの壁に自作スラットウォールパネルを取り付けたかったのですが、高さがあるためかなり重たいパネルになることが予測でき、石膏ボードの壁に安全にタッカーや虫ピンなどで止められないと判断したので断念しました。

最後は、格子状に組んだスラットウォールを壁にはめる方法です。パネルに角材を打ち付けていく作業はビスの数も多くて大変ですが、格子状のスラットウォールを作ってしまえば、意外に電動工具を使う回数も少なく作業できます。

このときに使用する木材は、角材よりも板状になっている木材を使うと奥行きも出て、さらに高級感のあるスラットウォールが実現します。

左:キッチンシンクの側面、右:キッチンカウンターの一角

紹介した施工方法の中から、実際に自宅の壁にスラットウォールを作ってみます。キッチンの流し台の横が少し寂しいのでワンランクアップさせ、ダイニングスペースの一番目立つところにもシンボルになるような高級感のあるスラットウォールを作りたいです。

キッチンの流し台の横は、初心者でも簡単に立体的に仕上げられるマスキングテープと両面テープを使用した方法を採用します。ダイニングスペースの一番目立つところには、電動工具を使って奥行きのある格子状のスラットウォールを作ります。

木目調のマスキングテープを剥がしてから施工していきます

材料費:3186円(木材カット料金込み)

※塗料は自宅にあるものを使ったので予算には入れていません。

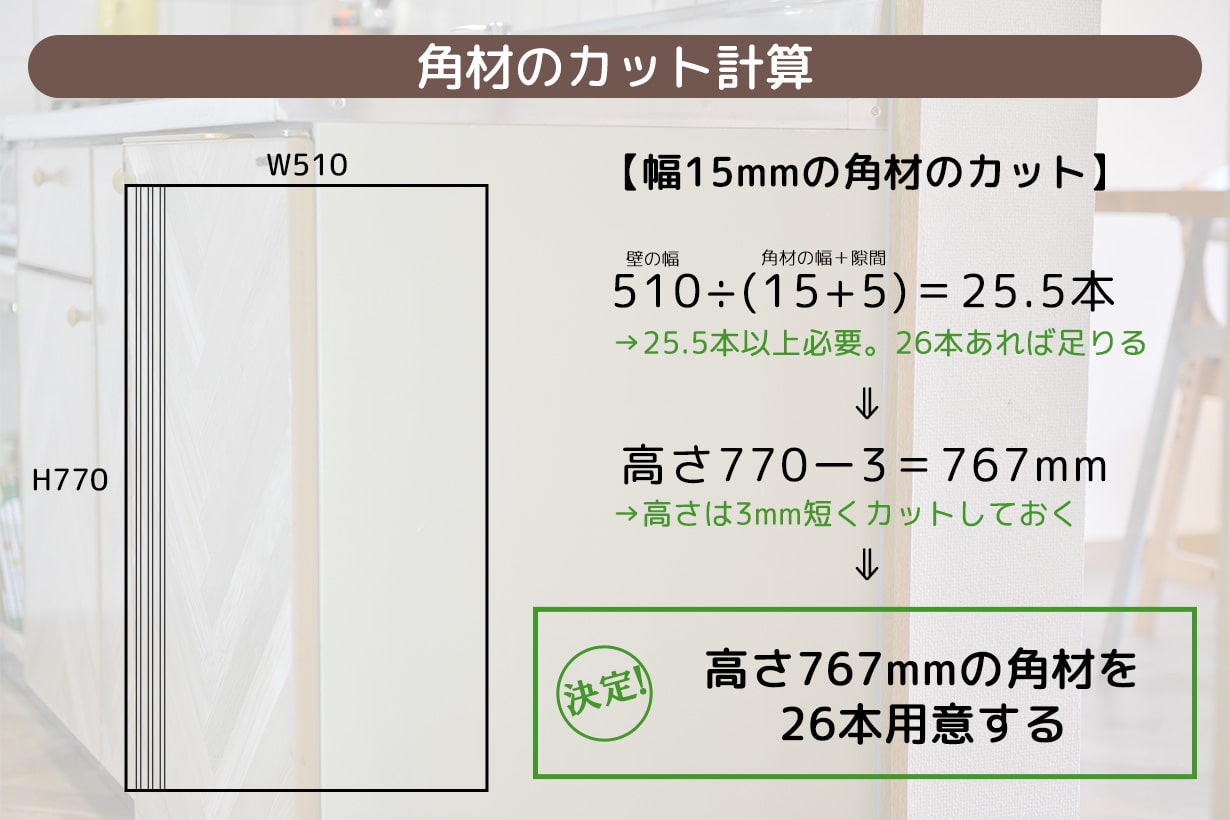

施工する壁のサイズを測り、必要な長さと本数を計算します。

角材は510mm幅の壁に、少し細めの15mm幅の角材を約5mm間隔で貼りつけるデザインに決定。ホームセンターで15mm×10mm×2mの杉仕上げ材を見つけたので13本購入し、カットサービスを利用してすべて770mmの長さにカットしてもらい26本用意しました。

※施工する部分にぴったりの長さでカットするとはみ出してしまいます。カット時の誤差も見越してマイナス3mmくらいで計算したほうが仕上がりが綺麗に。

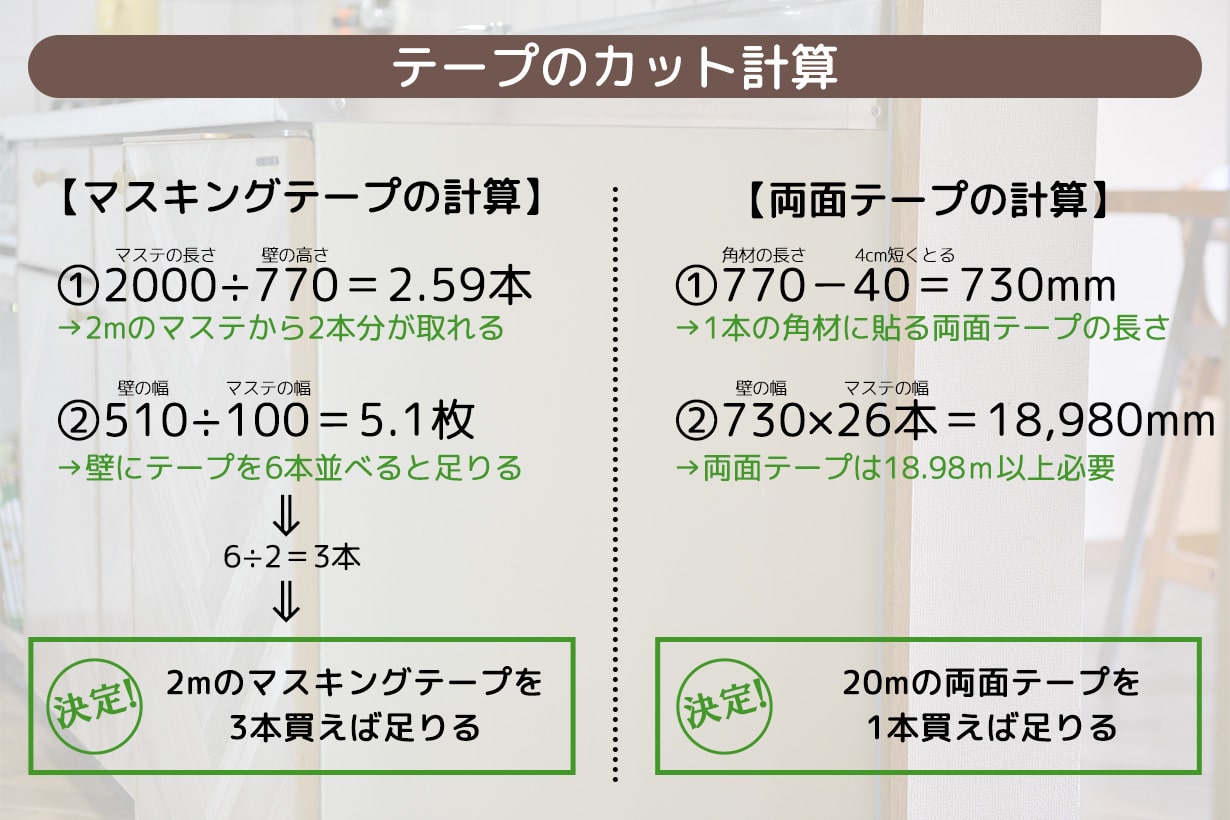

同じように、両面テープとマスキングテープの必要分も計算してから買い出しに行くとスムーズです。

マスキングテープは、貼り付けの長さよりプラス2cmずつ余白を取る計算をしておくと足りなくなる心配がありません。反対に、両面テープは角材の端から端まで貼りつける必要がないので、長さよりマイナス4cmずつで計算しました。

ワトコオイルを塗る前に紙やすりでしっかりと表面を整える

買ってきた角材の表面やカット部分に紙やすりをかけてバリ(木のささくれ)を取ってから好みの塗料を塗りました。

塗料が完全に乾いたのを確認してから裏面に両面テープを貼ります。原状回復で剥がすときを想定し、上下に2cmずつ余白を残しました。余白をつくると壁から角材を剥がす際の作業が楽です。

隙間ができないように黒のマスキングテープを壁に貼りつけます。凸凹ができてしまうとのちに施工する両面テープがはがれやすくなってしまうので、空気が入らないように注意。

あとで角材で隠れるので、うっすら見えるテープの継ぎ接ぎ感は気にしなくてOK

15mmの角材を余白4.5mmで貼りつけるので、19.5mmごとに印をつけました

事前に計算しておいた角材の幅と隙間をもとに、上部と下部それぞれ等間隔に印をつけます。

裏面の剥離紙を剥がした角材を貼りつけていきます。先ほどつけた印を基準にして、角材を壁に軽く当てながら場所を定め、決まった場所をめがけてグッと押し当てて圧着するとうまくいきます。

マスキングテープを使った原状回復可能のスラットウォールが完成しました。無機質だった流し台横があっという間にお洒落になった気がします。

※マスキングテープを壁に貼り付ける施工をする場合は、施工前に必ず使用するマスキングテープと壁の相性を確認してから始めてください。また、原状回復DIYは自己責任ですので、賃貸物件に施工する際はよく注意したうえで行うようにしてください。

材料費:4059円(木材カット料金込み)

※スリムビス、隙間テープ、紙やすり、塗料は自宅にあるものを使ったので予算には入れていません。

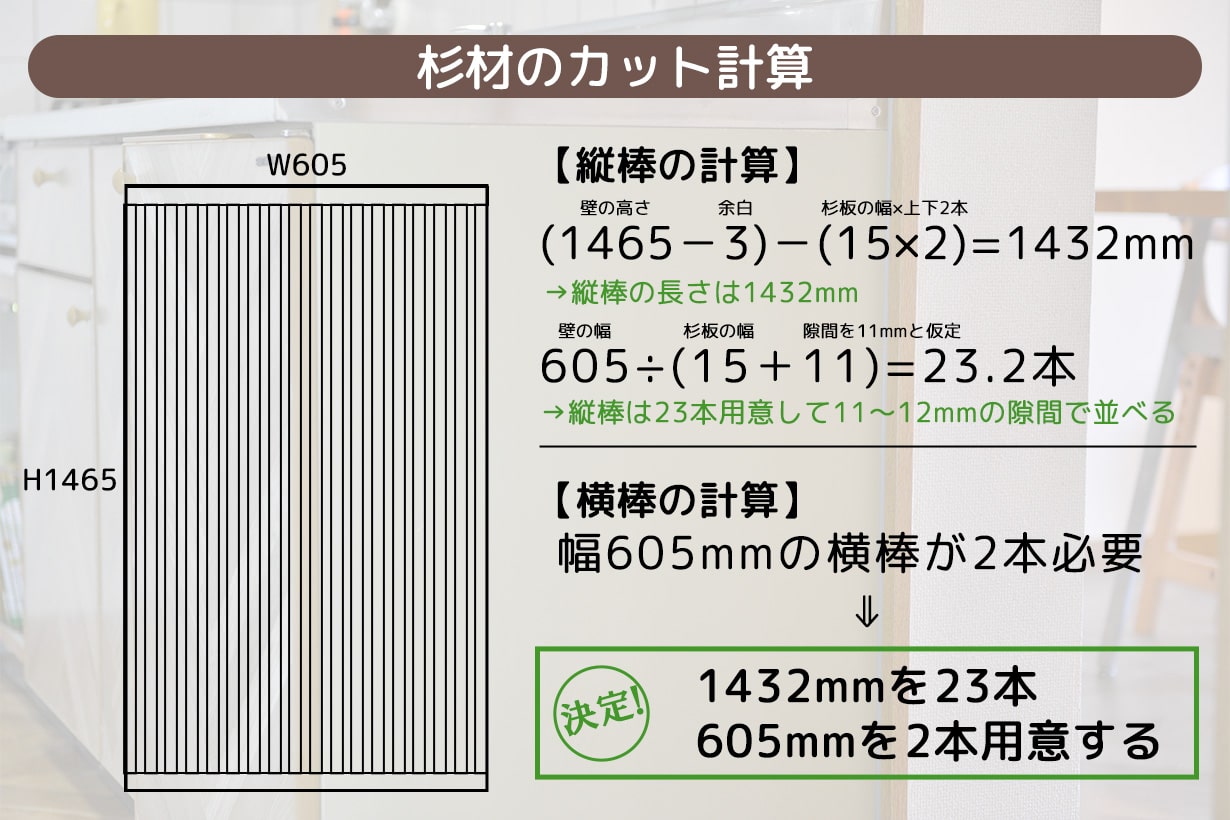

施工する壁のサイズを測り、必要な木材の長さと本数を計算します。

格子タイプのスラットウォールは隙間テープを滑り止めにしてはめ込むので、高さちょうどの格子を作るとはまりません。事前に3mmほど高さを短く計算する必要があります。

木材の厚みや奥行きはお好みですが、厚みは15mm以上あるほうがビスによる木の割れの心配や反りがなくなります。今回は近所のホームセンターで15mm×40mmの杉材が廻縁として15本セットで安くなっていたのでそちらを使って格子を作ることに。必要な本数分のカットサービスをお願いしました。

格子型を作るときは特に反りのある木が混じっていると出来栄えに影響が出ます。店頭では気にならなくても、カットして持ち帰ってから木が反っていて使えない場合もよくあるので、長さ1430mmの縦棒は念のため数本多めに購入しました。

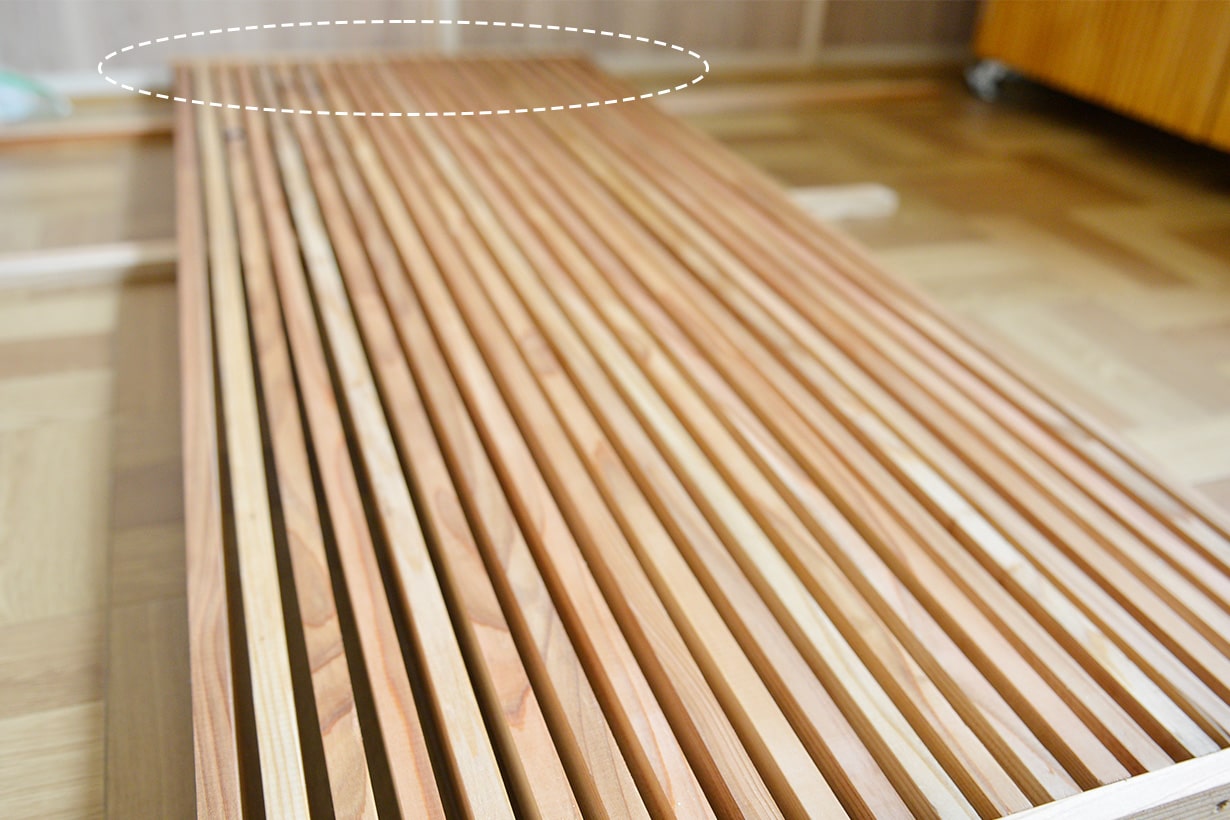

買ってきた杉板を床に並べて、反りが大きいものや木の節が目立ちすぎるものがないかを確認して、柄を見ながら綺麗な木目になるよう仮並べをします。

この工程をしておけば、完成してから「あれ? 1本だけ歪んでいる」「なんだか見栄えが悪い気がする……」などといった失敗がなくなります。

左:虫食いのある部分、右:反りがある部分

選別した杉板を塗装する前に、紙やすりでバリ(木のささくれ)を取ります。

塗装が完了した杉板を完成形になるよう床に並べます。

縦棒の隙間は10mm間隔にするので、マスキングテープ編で使用した10mm幅の角材を挟みながらどんどん並べて行くとスムーズでした。

ビスで固定する位置を測り、横棒に印をつけておきます。

まっすぐとビスが打てるよう、先ほど付けた印をもとにドリルで下穴を開けます。

その次に、ダボギリでビスが埋まる深さまで下穴を開けました。このような穴を開けることでビスの頭が飛び出ないようになり、設置場所の天井や床を傷つける心配がありません。

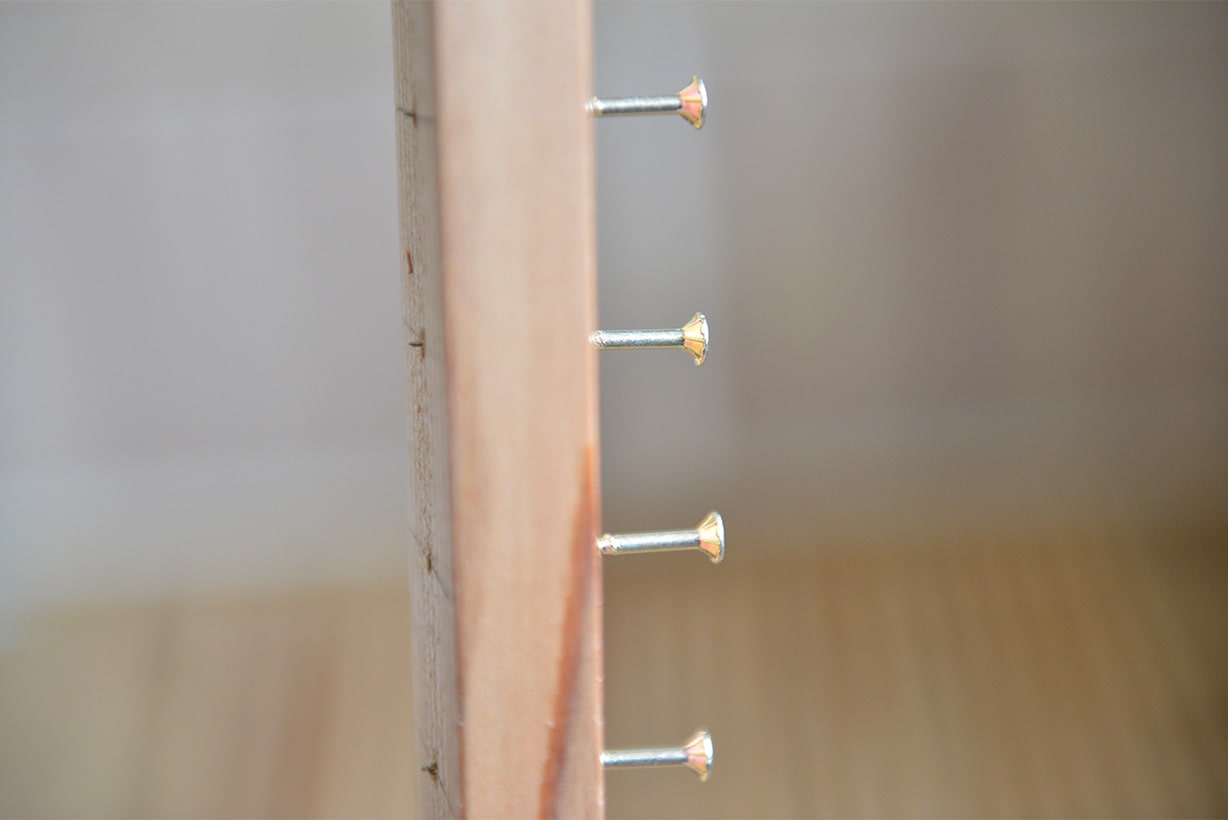

先ほど横棒に開けた下穴にビスを打ちます。このときは貫通するまではいかず、反対側から0.5mmほど先が出るくらいで止めておくのがポイント。

10mm間隔に並べておいた縦棒に横棒を固定していきますが、このとき反対側が壁にあたる場所で作業をすると力を入れやすくなるのでおすすめです。

横棒から少し出ているビス先がしっかり各縦棒の中央に刺さるように調整し、位置がずれないように気を付けながらビスを打っていきます。

ビスを打ったあとのささくれは紙やすりで取っておきます

しっかりとした格子が組めました。これを壁にはめ込んだ際に倒れてこないよう滑り止めとして上部に隙間テープを貼っていきます。

使用した隙間テープが20mm幅のものだったので2列にしました

組み立てた格子のスラットウォールを、早速キッチンカウンターの上にはめ込んでいきます。

上部を天井に押し当てるようにしてぴったり合わせたら、そのまま下部をスライドさせるように押し込めば完成です。

奥行き40mmの高級感あるスラットウォールが完成しました。味気なかったキッチンカウンターの一角がお洒落にワンランクアップした気がします。杉材の木目も良い風合いです。

※はめ込んだ際に上下にまだ余裕を感じる場合は下部にも隙間テープを貼ってください。上下でしっかり固定できます。

「マスカ―」とはマスキングテープと養生テープが一体になった養生資材です

室内で作業する際は、ペンキ塗りの保護で使うマスカーを床に貼っておくと便利です。塗装をする際やドリルやビス打ちで木くずが出る作業も、床が汚れる心配もなく片付けもマスカーを剥がすだけで完了するので簡単です。

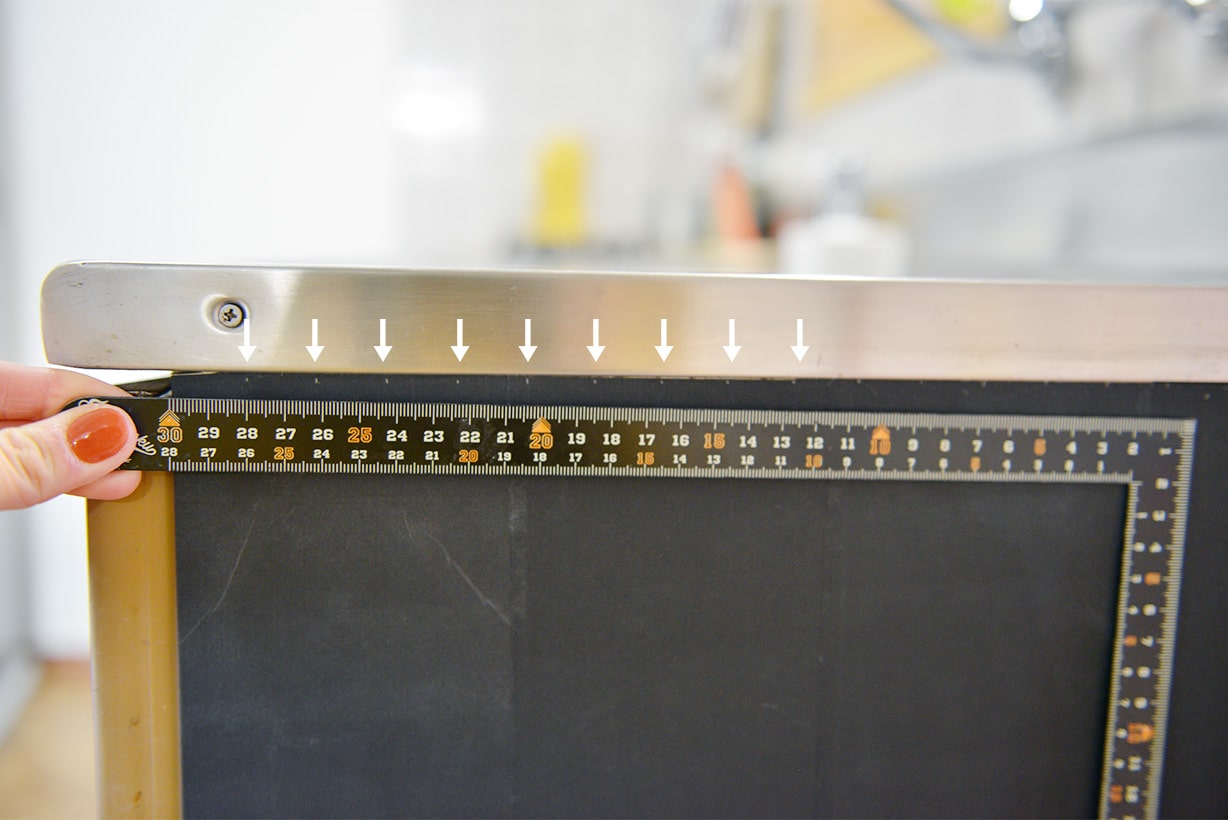

マスカーテープで目印を付けたドリルビット

ドリルで下穴を開けるとき、貫通しすぎると床を傷つけたり怪我をしてしまう場合もあります。穴を開ける木の奥行きに合わせてドリルビットにマスキングテープで印をつけておくとわかりやすいです。

木工DIYの印付けにおすすめなフリクションペン

木材にビス位置などの印をつける際は、鉛筆ではなくフリクションペンがおすすめ。フリクションペンは熱で消える性質なので、組み立てたあとに消しゴムが届かない箇所になってしまってもドライヤーなどで熱を加えればペン跡を綺麗に消せます。ぜひ試してみてください。

今回は、壁に穴を開けず賃貸でもできる方法でジャパンディスタイルのスラットウォールを取り付けてみました。施工範囲にもよりますが、どちらも5000円程度で実現できたのでぜひ挑戦してみてください!